職場や学校、家庭など、身近な人の中に「もしかして発達障害の傾向があるのでは?」と感じたことはありませんか。本人は気づいていない場合も多く、そのような場合、どのように声をかけたらよいか悩んでしまう方もいると思います。

今回は、発達障害の傾向がある方を検査に促す方法について、基本的な知識から、具体的なステップ、そして伝える際の注意点までを詳しく解説していきます。

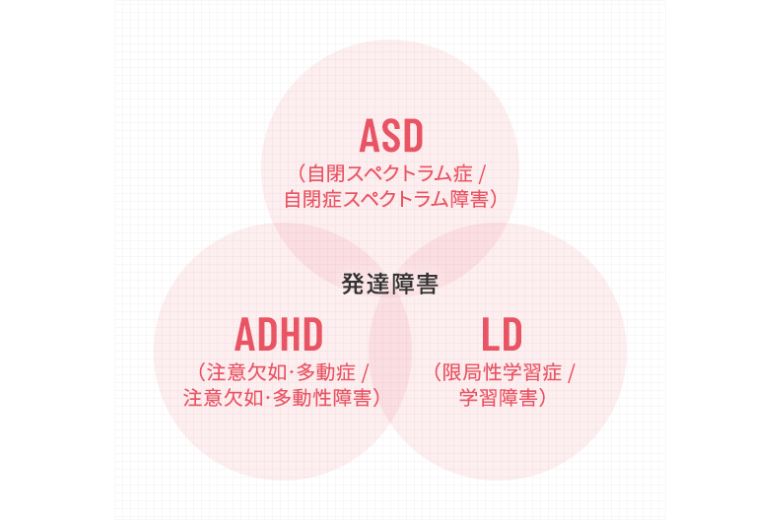

発達障害とは、生まれつき脳の働きに特性があることにより、生活や対人関係に困難を感じやすい障害の総称です。主に次の3つに分類されます。

「グレーゾーン」とは、発達障害の特徴が強く見られるものの、診断基準を完全には満たさないため、正式に発達障害と診断されない人たちを指す言葉です。

発達障害は、DSM-5(アメリカ精神医学会の診断マニュアル)に基づいて診断されます。たとえば、ADHDやASDであれば、「この条件を○個以上満たしていれば診断がつく」といった基準が明確に存在します。

しかし、たとえその基準をあと少し満たさなかっただけでも、診断は「なし」とされることがあります。そうした方は、診断はつかなくても、日常生活で強い困難を抱えており、発達障害と同等、あるいはそれ以上に生きづらさを感じている場合も少なくありません。

ステップ1:気になる特性やエピソードをまとめる

まずは、「もしかして発達障害の傾向があるかもしれない」と感じた根拠を整理しましょう。具体的なエピソードや行動パターン、仕事上で見られる困りごとなど、客観的な事実として記録しておくことが重要です。

あくまでも「診断」ではなく、「気になる点を把握する」ことが目的です。

ステップ2:相手の困りごとに寄り添う

次に、その方の困りごとを丁寧に聞いてみましょう。このときに絶対にやってはいけないのが、「あなたは発達障害です」と断定することです。医師以外が診断することはできませんし、本人にとって大きなショックや抵抗感を与える可能性があります。

まずは「最近困っていることはない?」「仕事で大変に感じることはある?」といった問いかけから始めてください。その上で、「こういった傾向があるかもしれない」「もしかしたら何か理由があるかもしれない」といった伝え方をすると、相手も自分の状況を客観的にとらえるきっかけになることがあります。

ステップ3:関連書籍を紹介する

信頼関係が築けてきたら、発達障害に関する書籍を紹介するのも一つの手です。たとえば、「発達障害の人向けの仕事術」「片づけ術」など、特性に合った工夫を紹介する本が多数あります。

ただし、いきなり本を渡すのは相手を傷つけてしまうことがあるため、「これ、定型発達の人でも参考になるって書いてあったよ」「○○さんの困りごとに似たケースが載っていたよ」と、自然な流れで紹介することがポイントです。

ステップ4:カウンセリングをすすめる

検査や病院という言葉に抵抗感がある方でも、「カウンセリング」なら受け入れやすいことがあります。

「最近ストレスがたまっているように見えるから、カウンセリングを試してみたら?」と伝えるだけでも、ハードルがかなり下がります。実際にカウンセラーとのやりとりの中で、必要があれば、専門家から自然な形で検査をすすめてもらえることもあります。

また、本人だけでなく、周囲の支援者や上司、同僚がカウンセリングを利用して、自身のストレスや悩みを相談することも大切です。自分の心の余裕が、相手への関わり方に大きく影響するからです。

① 発達障害だと決めつけない

先述の通り、診断は医師が行うものであり、周囲の人間が「あなたは発達障害です」と言い切ることはできません。断定的な物言いは、相手を傷つけるだけでなく、職場でのトラブルやハラスメントに発展する恐れもあります。

② 検査を強制しない

検査を受けるかどうかは、あくまで本人の意思によって決められるべきです。どれだけ周囲が心配しても、無理強いは逆効果になることがあります。「受けてみたら?」という程度の提案にとどめましょう。

③ 常に寄り添いの姿勢を忘れない

何より大切なのは、「本人の困りごとに寄り添う姿勢」です。診断を受けたかどうかにかかわらず、その人が職場で快適に働けるように環境を整えることが、私たちの本当の目的です。

検査は、あくまでその人の特性や適切な支援方法を知るための一つの手段に過ぎません。

発達障害の傾向があるかもしれない方への対応は、非常にデリケートであり、慎重な姿勢が求められます。無理やり検査に誘導することは逆効果になりかねませんが、信頼関係を築いた上で、寄り添いながら困りごとを共有し、必要に応じて書籍やカウンセリングなどの情報を提供することで、本人が自分の課題に気づくきっかけになるかもしれません。 発達障害かどうかに関係なく、私たちにできるのは、「目の前のその人が、少しでも楽に生きられるようにすること」。その姿勢を忘れず、共に歩んでいくことが大切です。